La façade de la Passion

Comme pour la façade de la Nativité, la façade de la Passion possède trois portails d’entrée, également dédiés aux vertus théologiques. Le porche est fait de six colonnes ressemblant à des os inclinés vers l’intérieur, et est surmonté d’une corniche qui soutient une galerie couverte de dix-huit petites colonnes en forme d’osselets.

Elle est située rue Sardenya. Pour la concevoir, Gaudí a réalisé en 1917 un dessin où l’on voit également l’ébauche d’un monument à la mémoire de Josep Torras i Bages, évêque de Vic. Gaudí décrivait sa conception de la façade de la Passion dans les termes suivants : « Certains trouveront cette porte trop extravagante ; moi je voulais qu’elle fasse peur, et pour y parvenir, je n’évitais pas les clairs-obscurs, les motifs entrants et sortants et tout ce qui résulte du plus sombre effet. C’est pire. Je suis prêt à sacrifier cette construction, à couper les colonnes pour donner une idée du cruel du sacrifice ». Les travaux des fondations commencent en 1954. La façade a été construite de façon très similaire à celle prévue par Gaudí. Les quelques changements portent essentiellement sur les sculptures, ce qui contribue au déclenchement d’une grande polémique sur la poursuite des travaux.

Elle est située rue Sardenya. Pour la concevoir, Gaudí a réalisé en 1917 un dessin où l’on voit également l’ébauche d’un monument à la mémoire de Josep Torras i Bages, évêque de Vic. Gaudí décrivait sa conception de la façade de la Passion dans les termes suivants : « Certains trouveront cette porte trop extravagante ; moi je voulais qu’elle fasse peur, et pour y parvenir, je n’évitais pas les clairs-obscurs, les motifs entrants et sortants et tout ce qui résulte du plus sombre effet. C’est pire. Je suis prêt à sacrifier cette construction, à couper les colonnes pour donner une idée du cruel du sacrifice ». Les travaux des fondations commencent en 1954. La façade a été construite de façon très similaire à celle prévue par Gaudí. Les quelques changements portent essentiellement sur les sculptures, ce qui contribue au déclenchement d’une grande polémique sur la poursuite des travaux.

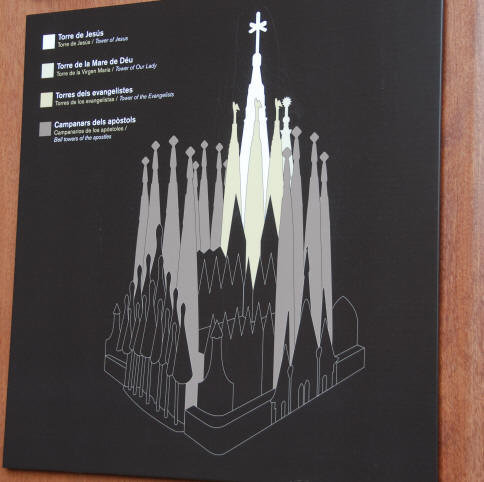

Les campaniles de la façade ont été achevés en 1976. Les tours sont dédiées à saint Jacques, saint Barthélemy, saint Thomas et saint Philippe. Les statues des saints sont installées au tiers de la hauteur des tours correspondantes. Les deux tours centrales mesurent 112 mètres, les deux autres sont hautes de 107 mètres.

La façade a été décorée par Josep Maria Subirachs qui a signé un contrat avec le groupe responsable des travaux le 10 juin 1986.

À côté de la représentation de la Trahison de Judas figure un carré magique d’ordre quatre qui a été sculpté par Josep Maria Subirachs. C’est une réédition du carré magique d’Albrecht Dürer. La somme des chiffres dans quelque sens que ce soit (ligne, colonne, diagonale) est 33, l’âge du Christ à sa mort.

La statue de l’Ascension du Seigneur a été installée en 2005. C’est un bronze d’une hauteur de 60 mètres.

Le 22 avril 2007, c’est au tour de la statue de saint Georges d’être installée sur la barrière du jubé, sur la partie intérieure de la façade de la Passion, à 8,5 mètres de haut. C’est également un bronze de 3 mètres de hauteur signé par Subirachs. La date coïncide avec la célébration du 550e anniversaire de saint Georges comme saint patron de Catalogne. C’est également le 125e anniversaire de la pose de la première pierre du temple.

Le 22 avril 2007, c’est au tour de la statue de saint Georges d’être installée sur la barrière du jubé, sur la partie intérieure de la façade de la Passion, à 8,5 mètres de haut. C’est également un bronze de 3 mètres de hauteur signé par Subirachs. La date coïncide avec la célébration du 550e anniversaire de saint Georges comme saint patron de Catalogne. C’est également le 125e anniversaire de la pose de la première pierre du temple.

Flagellation

La première sculpture installée sur la façade de la Passion a été la Flagellation. Comme les sculptures à meneau traditionnelles, elle est située à la base du pilier central du portail. Réalisée en pierre calcaire de Vélez de Benaudalla (Grenade), elle fait 5 mètres de haut depuis le bas du socle jusqu’au sommet de la colonne. Cette sculpture avec un Christ de 2,60 mètres est prête en 1987. Selon Subirachs, le symbole de cette œuvre est : « … les trois étages représentent les trois jours de marche jusqu’à la Résurrection au travers de la Passion et de la mort. Deux éléments très importants sont le fouet et le nœud qui rappellent la souffrance de la chair. La colonne est formée par quatre tambours qui symbolisent les quatre bras de la croix, et qui en même temps représentent le monde ancien que le Christ a brisé. Il change le cours de l’histoire et ainsi, si la colonne est l’instrument de son martyr, Il — comme un nouveau Samson — libère et rompt la colonne. »

À l’endroit où devraient se rejoindre le chapiteau à meneau du portail et le linteau, se trouve une sculpture qui représente l’Alpha, symbole du début, suivi de l’Oméga, symbole de la fin. C’est un symbole de l’infini de Dieu très courant dans le christianisme du Moyen Âge.

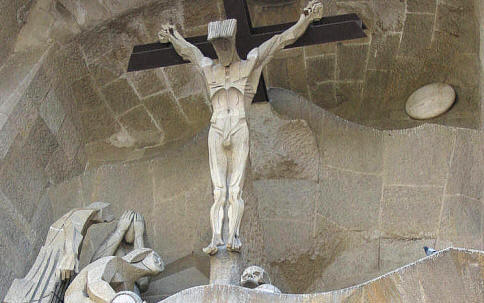

Crucifixion

La représentation de la Crucifixion se situe sur la partie la plus haute de l’atrium. Au centre est représenté le Christ les pieds déliés. On peut observer sur la croix formée par les poutres de fer les traces du I de profil, première lettre de INRI. À ses pieds, à côté du groupe de saint Jean, on trouve sa Mère ainsi que Marie-Madeleine. De l’autre côté, l’unique élément est un crâne ou calvaire, qui représente la mort. L’ensemble est recouvert par le Vieux temple de Jérusalem comme un baldaquin. C’est le symbole d’une rupture entre un avant et un après Jésus-Christ.

L’inscription Veritas figure sur la croix centrale. Crux fidelis et Mors et Vita sont inscrits sur l’archivolte. Enfin, Jesus Nazarenus, rex Judeorum apparaît sur le fronton. Des sculptures des croix de tous les rites et de tous les pays sont posées sur l’archivolte. Le fronton est décoré avec des statues de prophètes Isaïe, Jérémy, Zacharie, Ézéchiel, Daniel, Jonas et Jean-Baptiste, ainsi que les patriarches (Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Samuel, David et saint Joseph).

Sur les acrotères du fronton, on note deux préfigurations bibliques de Jésus : le lion de Judas et l’anneau du sacrifice d’Isaac. Les scènes sur le fronton représentent la Résurrection de Jésus avec l’Ange Gardien, Marie- Madeleine, et Marie-Salomé. Le cycle de la Passion du Christ ressuscité se termine par l’Ascension de Jésus au niveau de la fenêtre de la croisée du transept, entre les campaniles.

Madeleine, et Marie-Salomé. Le cycle de la Passion du Christ ressuscité se termine par l’Ascension de Jésus au niveau de la fenêtre de la croisée du transept, entre les campaniles.

Portes

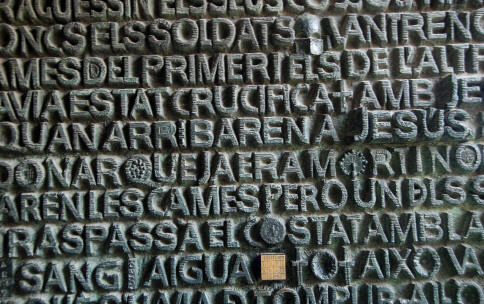

Le portail central est constitué par deux grandes portes, chacune d’elle est formée par deux battants couverts de haut en bas par deux mille lettres sculptées en relief. Elles reproduisent des parties des Évangiles selon saint Matthieu et selon saint Jean, respectivement sur la porte de gauche et de droite. Des lettres en relief se détachent des paroles ou des phrases dorées, telles que la question de Ponce Pilate : « Qu’est-ce qu’est la vérité ? »

Le portail nord représente le jardin de Gethsémani avec Jésus priant, les apôtres, Jean, Jacques et le Père endormi. On y trouve également le texte de l’évangile relatif à cet épisode. La Lune est figurée sur la partie supérieure, et sur la partie inférieure, un polygone est sculpté avec gravé : La Malenconia, d’Albrecht Dürer.

Le portail nord représente le jardin de Gethsémani avec Jésus priant, les apôtres, Jean, Jacques et le Père endormi. On y trouve également le texte de l’évangile relatif à cet épisode. La Lune est figurée sur la partie supérieure, et sur la partie inférieure, un polygone est sculpté avec gravé : La Malenconia, d’Albrecht Dürer.

Le portail sud est dédié à la couronne d’épines. Il représente Jésus couronné et frappé. La partie centrale représente la même scène inversée, comme par un jeu de miroirs qui montre Jésus devant Hérode à gauche, et, à droite, devant Pilate. Les textes proviennent du passage de l’évangile qui décrit le Couronnement, de plusieurs fragments de la Divine Comédie de Dante ainsi qu’une partie du poème de «La pell de brau» de Salvador Espriu.

Façade de la Gloire

Les travaux de la façade de la Gloire ont commencé en 2002 et sont peu avancés. Il est prévu que ce soit la plus grande et la plus monumentale des trois. Elle est conçue pour être la façade principale et pour donner sur la nef centrale. Dédiée à la Gloire céleste de Jésus, c’est un chemin montant jusqu’à Dieu : la Mort, le Jugement Final, la Gloire mais aussi l’Enfer. Gaudí n’a fait qu’ébaucher les grandes lignes de cette façade tant il était conscient qu’elle ne serait pas réalisée de son vivant :

Les travaux de la façade de la Gloire ont commencé en 2002 et sont peu avancés. Il est prévu que ce soit la plus grande et la plus monumentale des trois. Elle est conçue pour être la façade principale et pour donner sur la nef centrale. Dédiée à la Gloire céleste de Jésus, c’est un chemin montant jusqu’à Dieu : la Mort, le Jugement Final, la Gloire mais aussi l’Enfer. Gaudí n’a fait qu’ébaucher les grandes lignes de cette façade tant il était conscient qu’elle ne serait pas réalisée de son vivant :

« Le fragment de la maquette de la façade principale, je ne le terminerai pas et ne le complèterai pas. J’ai décidé de la laisser en chantier pour qu’une autre génération collabore au Temple, comme cela se voit dans l’histoire des cathédrales, dont les façades ont non seulement des architectes différents, mais également des styles différents. »

Pour accéder au portique de la Gloire, Gaudí a prévu un escalier monumental avec une terrasse où se trouveraient des monuments au Feu et à l’Eau. Ses plans mentionnent un cratère avec du feu représentant la colonne guidant le Peuple Élu ainsi qu’un jet d’eau de 20 mètres de haut divisé en quatre cascades qui symboliserait les fleuves du paradis terrestre d’une part et les fontaines de l’Apocalypse d’autre part.

Une étude du maître de 1916 détaille les concepts d’un escalier souterrain passant sous la rue Majorca représentant l’Enfer. L’étude prévoit une décoration à base de démons, d’idoles, de faux dieux, de schismes, d’hérésies, etc. Il est prévu des chapelles munies de deux portes et donnant directement sous le portail principal. Une porte est orientée vers l’intérieur et l’autre vers le cloître. L’iconographie envisagée est inspirée du verset « au travers de la Rédemption jusqu’à la Gloire ».

Les campaniles restant à construire sont dédiés à saint André, saint Pierre, saint Paul, et Jacques d’Alphée.

Le portique est muni de sept grandes colonnes dédiées aux sept dons de l’Esprit saint. Les sept pêchés capitaux sont représentés à sa base, alors que les sept vertus figurent sur les chapiteaux.

Cette façade ouvre sur cinq portails correspondant aux cinq nefs du temple. La porte centrale est subdivisée en trois et s’ouvre sur la nef principale. Ce sont donc sept ouvertures qui permettent d’accéder au temple. Ces portes représentent les sacrements. Elles sont sculptées du notre Père en cinquante langues.

La première et la dernière de ces portes — Baptême et Pénitence — s’appuient sur deux chapelles latérales de la façade de la Gloire et donnent sur le cloître. Des représentations des béatitudes et des œuvres de la Miséricorde corporelle et spirituelle figurent sur cette façade.

Dans le statuaire prévu, figurent Adam et Ève, symboles de l’origine du genre humain ; saint Joseph et sa tenue de charpentier, la Foi et l’Espérance. La charité est représentée par l’Arche d’alliance, l’Arche de Noé et la maison de Nazareth. Viennent ensuite : la Vierge, la hiérarchie des anges, Jésus lors du Jugement Dernier avec l’Esprit saint représenté sous la forme d’un rosaire. Enfin, Dieu le père achève la sainte Trinité.

Sur les maquettes, la façade est complétée par de grands nuages illuminés qui portent en grandes lettres le Credo et la Genèse. Elles se situent au-dessus de seize lanternes organisées par ordre ascendant. Les tours sont les plus hautes des trois façades et sont dédiées à saint Pierre, saint Paul de Tarse, saint André et Jacques d’Alphée.

Le 22 avril 2007 la statue de saint Georges a été posée sur la rambarde du jubé, sur le côté interne de la façade de la Gloire. Cette date correspond à la fois au 550e anniversaire de la proclamation de Georges (Jordi) comme saint patron de Catalogne et à la célébration du 125e anniversaire de la pose de la première pierre du temple. La statue signée par Subirachs est un bronze de trois mètres de haut et est inspirée de saint Georges de Donatello.

De même, en septembre 2008 les portes de la façade ont été placées. Ce sont deux portes en bronze de deux tonnes chacune, également sculptées par Subirachs.

Les travaux

Les travaux

Après une période d’interruption des travaux, ceux-ci ont repris en 1944 sous la direction de Francesc Paula Quintana, Isidre Puig et Boada, Luis Bonet et Gar, et Francesc Cardoner qui a assumé cette charge jusqu’en 1983. Cette équipe s’est essentiellement chargée de la construction de la façade de la Passion, en suivant les plans et les maquettes laissés par Gaudí, en proposant de continuer l’œuvre de la manière la plus fidèle possible au style personnel et unique du maître.

Finalement, en 1985, le directeur des travaux devient Jordi Bonet i Armengo. Il a à sa charge une équipe d’architectes et travailleurs où figurent Carles Buxadé, Joan Margarit et Jordi Faulí i Oller. Cette équipe se charge principalement de voûter la nef et ses collatéraux. Encore une fois, elle a suivi les indications de Gaudí, bien qu’elle ait apporté de petites innovations, essentiellement dans l’usage de nouveaux matériaux comme le béton, l’usage de la CAO et les projections en 3D.

Musée

Projet pour Tanger réutilisé par Gaudí pour le Temple. La Sagrada Família dispose depuis 1961 d’un espace utilisé comme musée. Il est situé dans le souterrain du temple, sous la croisée du transept, où se situaient précédemment les ateliers de l’édifice. Le musée a été agrandi en réutilisant l’espace libéré par les écoles de la Sagrada Família après leur déplacement en 2002 aux abords de l’intersection des rues Sardenya et Mallorca près de la façade de la Passion.

Projet pour Tanger réutilisé par Gaudí pour le Temple. La Sagrada Família dispose depuis 1961 d’un espace utilisé comme musée. Il est situé dans le souterrain du temple, sous la croisée du transept, où se situaient précédemment les ateliers de l’édifice. Le musée a été agrandi en réutilisant l’espace libéré par les écoles de la Sagrada Família après leur déplacement en 2002 aux abords de l’intersection des rues Sardenya et Mallorca près de la façade de la Passion.

Le musée expose des maquettes, des plans, des dessins anciens et originaux, des photographies sur l’évolution des travaux, ainsi que des outils destinés aux études préparatoires conçus par Gaudí, dont les cordelettes lestées de petits sacs utilisés pour la crypte de la Colonie Güell. On y trouve enfin des maquettes des sculptures de la façade de la Passion de Josep Maria Subirachs i Sitjar.

Le visiteur peut également visionner un film montrant les diverses relations du temple avec son environnement et retraçant l’évolution des travaux dans le temps.

Culture populaire

La Sagrada Família est également connue sous le nom de « Cathédrale des pauvres » du nom d’une toile homonyme de Joaquim Mir. Salvador Dalí considérait que « l’on devrait confier l’achèvement du temple aux chauffeurs de tramway à titre expiatoire », Gaudí ayant été renversé par un tramway.

Controverses

Un des points qui a suscité la plus grande des controverses au sujet de la Sagrada Família reste son implantation urbaine dans Barcelone. Quand les travaux débutent, le site se trouve sur des terrains vagues mais l’église est rapidement rattrapée par l’urbanisation de la ville. En 1905, Gaudí réalise un projet pour englober la Sagrada Família dans le Plan Jaussely — le plan d’aménagement des quartiers nord et est de Barcelone conçu pour organiser et contenir la croissance de la ville. Gaudí dessine alors un schéma mettant son église catholique au centre d’une place en étoile octogonale plantée d’arbres. Cette organisation donne un recul suffisant pour apprécier le temple dans son intégralité. Cependant, en raison du coût des terrains, le projet est réduit à une étoile à quatre branches.

Un des points qui a suscité la plus grande des controverses au sujet de la Sagrada Família reste son implantation urbaine dans Barcelone. Quand les travaux débutent, le site se trouve sur des terrains vagues mais l’église est rapidement rattrapée par l’urbanisation de la ville. En 1905, Gaudí réalise un projet pour englober la Sagrada Família dans le Plan Jaussely — le plan d’aménagement des quartiers nord et est de Barcelone conçu pour organiser et contenir la croissance de la ville. Gaudí dessine alors un schéma mettant son église catholique au centre d’une place en étoile octogonale plantée d’arbres. Cette organisation donne un recul suffisant pour apprécier le temple dans son intégralité. Cependant, en raison du coût des terrains, le projet est réduit à une étoile à quatre branches.

En 1902, la Veu de Catalunya publie un dessin du temple réalisé par Joan Rubió i Bellver, collaborateur de Gaudí dont le nom est «Le rêve réalisé». Ce dessin va être complété par la présentation au Grand Palais de Paris du 15 avril 1910 au 30 juin 1910, d’une maquette polychrome à l’échelle 1:25 de la façade de la Nativité ainsi que de dessins de la Place de l’Estelada que Gaudí avait proposée à la mairie de Barcelone. Son projet montre les distances nécessaires pour obtenir une vision parfaite du temple avec un angle de 30 degrés horizontalement et verticalement, et ainsi pouvoir voir les deux façades à la fois. Sa proposition n’a pas été acceptée.

Les archives municipales conservent des plans de 1916 présentés par Gaudí lors des débats du conseil municipal portant sur l’aménagement des alentours du temple. L’aménagement final ne retient aucune des propositions de l’architecte.

Cependant, le plan de Gaudí n’est pas complètement oublié. En 1975, la mairie de Barcelone réalise une étude urbaine qui prévoit une zone en forme de croix autour de la Sagrada Família, avec quatre places aménagées en parcs. À cette époque, il n’existe que deux de ces places et la création des deux nouvelles suppose la démolition de nombreux bâtiments. Malheureusement, le projet est reporté sine die.

En 1981, la place Gaudí, en face de la Sagrada Família est aménagée avec un projet de jardins de Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Le bassin du jardin est conçu pour refléter le temple.

En 1981, la place Gaudí, en face de la Sagrada Família est aménagée avec un projet de jardins de Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Le bassin du jardin est conçu pour refléter le temple.

Sculptures

Lors de leur installation sur la façade de la Passion, les sculptures de Subirachs déclenchent des polémiques en raison de leur fort contraste stylistique avec les statues naturalistes-réalistes de la façade de la Nativité. Les uns affirment qu’il faut respecter le style de la seule façade réalisée par Gaudí, les autres rétorquent que les deux façades ont des symboliques opposées : naissance et mort.

Construction de la ligne TGV

Le ministère de l’aménagement du territoire du gouvernement espagnol a projeté la construction d’un tunnel par la rue Majorque, juste sous la zone sur laquelle s’élèvera la façade principale de l’édifice. Ce tunnel servira à la ligne nouvelle Barcelone – France. Bien que le ministère assure que le projet ne présente aucun risque pour la structure du temple, des experts universitaires de différentes disciplines, le Patronat de la Sagrada Família[, le Collectif pour un bon tracé du TGV et la plate-forme des riverains AVE pel litoral s’opposent au projet.

La défiance envers le projet s’est développée après l’effondrement du Carmel, lors de la construction d’une ligne de métro.

Cependant, de récentes études d’un collège de géologues de Catalogne concluent que les travaux ne présentent pour le temple qu’un risque très limité. Une œuvre magistrale comme la Sagrada Familia doit être protégée de tout risque, même celui qualifié de « risque très limité ».

* Sources pour texte: Wikipedia, notes personnelles

Pas de commentaire